JR日田彦山線の田川伊田駅近くの糒堰(ほしいせき)下流、彦山川右岸にある円形分水。

名称は田川市行政監査関連情報で得たもので、これが正式名称なのか不明。正式名称のほか、取水地点、管理者、設置時期等詳細調査中。ネットを探せば得られるだろうと高をくくっていたが、情報は皆無に等しく難航中。

取水地点は、糒堰の上流約50mにある「糒用水樋管」と推定している。

その糒用水関連施設が市の施設だし、円形分水の転倒堰補修について2010年度に行政監査されているので、円形分水も市の施設と考えるのが妥当だろう。

国土地理院空中写真(米軍撮影)によれば、少なくとも昭和20年代には設置されていたと見られる。

その行政監査関連情報によれば、下流の下伊田、糒、金田の3地区へ分配しているとのことであるが、現場を見る限りは2つの水路に分水されている。分水比率は目分量で55:45程度。

2016年11月28日追記

農林省熊本農地事務局農業水利調査室が纏めた「遠賀川水系農業水利実態調査書:昭和34年度」に「糒用水個別調査」の項があり、当分水器の情報があったので転記する。

用水開発の沿革

本地域は元来彦山川に設けられた舟原井堰(現在堰より下流150m)と糒堰(取入口は現在と同一なるも柵堰にして河川に斜めに設けられていた)に依り取水淮漑されていたが明治年間石積井堰として統合され彦山川に沿るた旧水路に伝わっていたが大正15年頃に三井田川鉱業所の採炭の結果通不良となったため用水路を開発して現在に至っている。昭和に至って漏水甚しく且つ水害等に依る破損もあり昭和27年関係者の要望する所在り現在のconcret堰に改め食糧増産に寄與している。

※用字はいずれも原文のまま。「取水淮漑」なんて読めないぜ。

彦山川右岸にある糒用水路取入口は、1947(昭和22)年9月1日に指定された設備であり、計画取水量は0.843m3である。この取入口から260m下流にある円形分水槽で、糒用水に最大0.445m3(常時0.36m3、渇水時0.117m3)を取水し、残りを彦山川に戻しているとのこと。現場で見たとおり、2つの水路に分水していたのだ。

また、円形分水器に正式名称はなく、管理者は田川市糒水利合同組合(現在の糒地区合同水利事務所)で、1952(昭和27)年に設置されていることが判明した。よって本記事では、田川市行政監査関連情報に記載された「伊田地区円形分水器」を名称として扱う。

| 管理者 | |

|---|---|

| 水系 | 遠賀川水系彦山川 |

| 所在地 | 福岡県田川市伊田 |

| 完成時期 | 1952(昭和27)年 |

| 訪問日 | 2015年05月04日 |

右奥の水路が糒用水。左奥は彦山川へ規定量以上の水を戻す水路。

右奥の水路が糒用水。左奥は彦山川へ規定量以上の水を戻す水路。

正面の水色の設備が田川市行政監査関連情報に記載されていた「円形分水の転倒堰」と見られる。その転倒堰の直後に呑口があり、円形分水の中央から噴き出す仕組みだろう。

正面の水色の設備が田川市行政監査関連情報に記載されていた「円形分水の転倒堰」と見られる。その転倒堰の直後に呑口があり、円形分水の中央から噴き出す仕組みだろう。

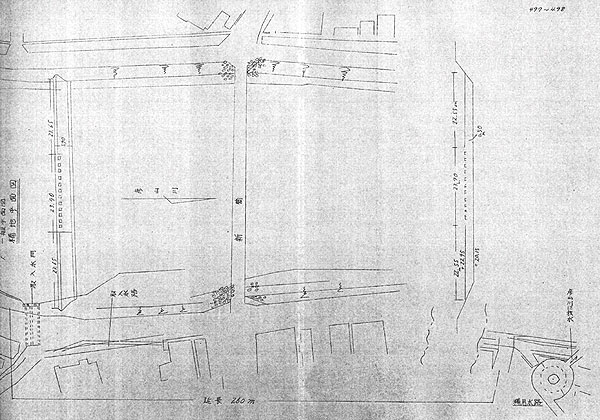

以下は2016年11月に入手した図(いずれも遠賀川水系農業水利実態調査書:昭和34年度)

取入口から円形分水器までの略図

取入口から円形分水器までの略図

この調査書、なんと手書きの謄写版ですぜ。昔の発行部数が少ない報告書はどれもこんな体裁だったんだよね。

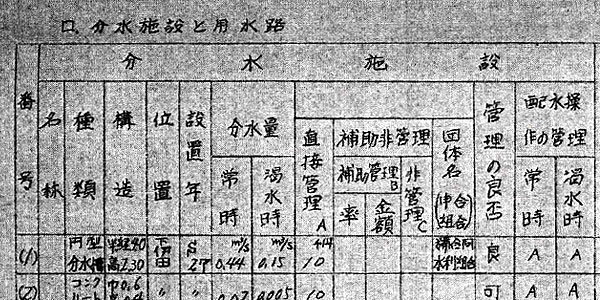

分水施設詳細情報

分水施設詳細情報

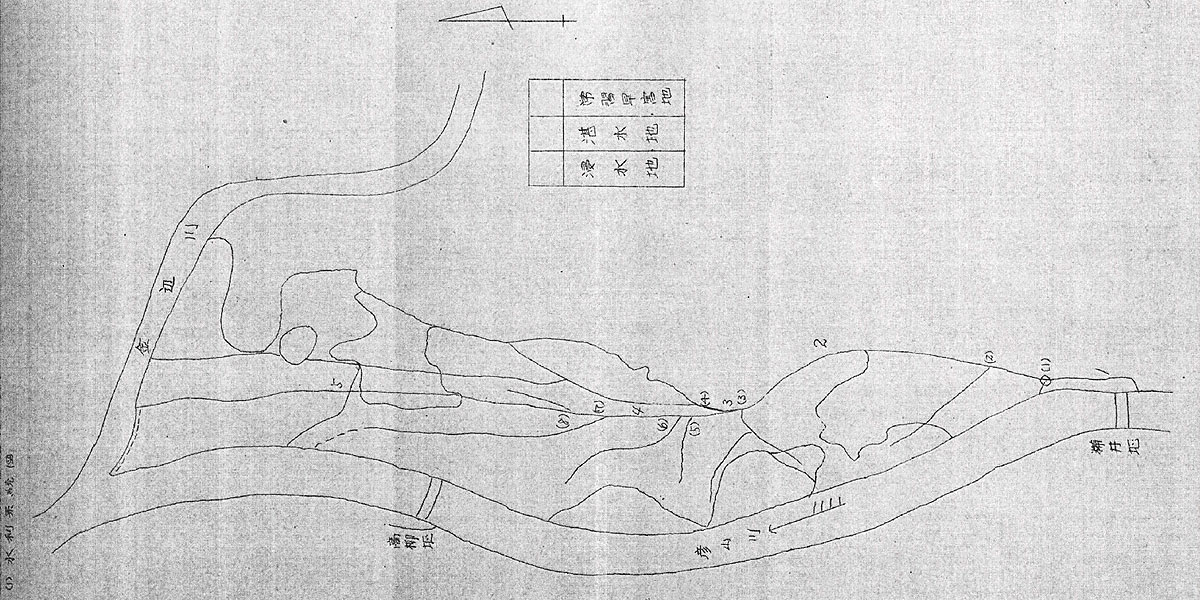

糒用水水利系統図

糒用水水利系統図

現代の地図上にマッピングしようとしてみたが、あまりに周辺事情が変化していて水路の位置を特定できず断念した。