広島県及び鳥取県との県境近く、斐伊川水系室原川の最上流にあたる地は、室原川の浸食作用※1により三井野原の高原に接する面が断崖になっている。これは河川争奪地形の典型的な例で、数百万年前~数十万年前に室原川が西城川を争奪した痕跡とのこと。三井野原は昭和28年12月1日に広島県比婆郡八鉾村から島根県仁多郡八川村へ越境合併しており、昔も今も島根県が広島県を奪う地域ということか。

ともあれ、国道314号はそのような急峻な山間部を通過しており、室原川が形成した浸食谷を克服する坂根~三井野原間は旧道区間2.6kmに対する標高差が170m(平均斜度6.5%)あり、大雨や積雪時に通行できないことがあったでなく、幅員が十分でない箇所が多かったため大型車の離合は困難であった。1978(昭和53)年10月に開通した中国道(北房IC~三次IC間)へのアクセスをよりよいものにすることは仁多郡にとって共通の課題であったに違いない。斯くして三井野原道路は1978(昭和53)年度に事業着手、1982(昭和57)年度着工を経て、1992(平成4)年4月23日に奥出雲おろちループが供用開始されたことにより、改良区間は完全2車線、平均斜度は4.5%に緩和された。のの字な道としては間違いなく日本一の規模である。

その三井野原道路事業の呼び水になったのは、数年早く事業化された横田地区国営農地開発事業かも知れない。奥出雲おろちループの供用開始後、道の駅前で分岐する道路の先に八川14/15団地の造成が行われた。ループがなければ拓けなかったであろう。

ループの内側には道の駅・奥出雲おろちループがあり、この三井野原道路改良に尽力した絲原義隆氏※2の銅像が置かれている。

奥出雲おろちループは下表のとおり7本の橋と2本のトンネルで構成される。三井野原道路全体では11本の橋と3本のトンネルである。交差するのは小径ループが「新紅葉橋」+「雲龍橋」、大径ループが「三井野大橋」+「坂根トンネル」である。

| 橋梁・トンネル | 計画時の名称 | 長さ | 完成年月 | 特記事項(形式、工法等) |

|---|---|---|---|---|

| 延命橋(えんめい) | 坂根1号橋 | 53.0m | 1983年12月 | |

| 坂根橋(さかね) | 坂根2号橋 | 100.9m | 1984年12月 | |

| 鈩橋(たたら) | 坂根3号橋 | 77.3m | 1985年12月 | |

| 砂鉄橋(こがね) | 坂根4号橋 | 31.5m | 1985年12月 | |

| 坂根トンネル(さかね) | 坂根トンネル | 110.0m | 1985年11月 | |

| 新紅葉橋(しんもみじ) | ループ1号橋 | 35.5m | 1985年 | |

| 冷泉橋(れいせん) | ループ2号橋 | 44.0m | 1986年11月 | |

| 平家トンネル(へいけ) | ループトンネル | 140.5m | 1987年10月 | |

| 雲龍橋(うんりゅう) 全長359.0m |

ループ3号橋 | 225.0m | 1987年11月 | |

| ループ4号橋 | 134.0m | |||

| 雲上橋(うんじょう) | ループ5号橋 | 57.0m | 1987年11月 | |

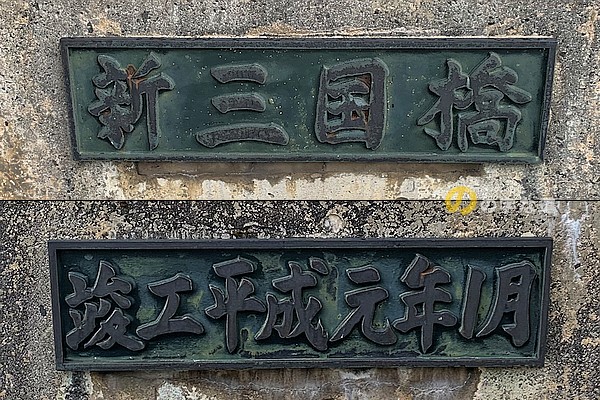

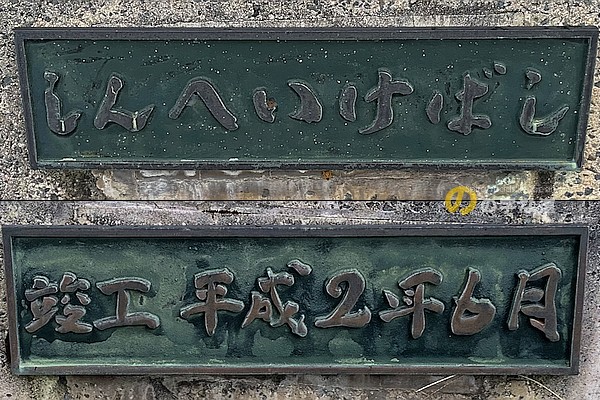

| 新三国橋(しんみくに) | ループ6号橋 | 144.0m | 1989年01月 | T型ラーメン箱桁橋 ディビダーク式カンチレバー工法 |

| ループ7号橋 | 188.0m | 1990年06月 | T型ラーメン箱桁橋 ディビダーク式カンチレバー工法 |

|

全長392.0m |

303.0m | 上路式トラスドアーチ橋 タイバック式カンチレバー工法 アーチ拱台の基礎を斜め深基礎杭とし、NATM工法で施工した国内初の事例 |

||

| 三井野大橋2号橋 | 68.0m | |||

| 稚児ケ池トンネル(ちごがいけ) | 三井野第1トンネル | 190.0m | 1989年12月 |

並行するJR木次線※3は出雲坂根駅のそばでスイッチバックし、いくつかのトンネルとともに断崖を這うように大回りして三井野原の高原上へつながっている。このように道路・鉄道ともにスイッチバック/ループして標高差を克服している場所は、人吉ループと東京港連絡橋(レインボーブリッジ)がある。

| 路線 | 国道314号 |

|---|---|

| 所在地 | 島根県仁多郡奥出雲町八川 |

| 回転度 | 615度 |

| 完成時期 | 1992(平成4)年4月23日供用開始 |

| 実走行日 | 2010年05月02日 |

(2010年05月02日撮影)

平家平展望台から眺める奥出雲おろちループ全景。オレンジ色の線が小径ループの見えない部分、赤色の線が大径ループの見えない部分。

平家平展望台から眺める奥出雲おろちループ全景。オレンジ色の線が小径ループの見えない部分、赤色の線が大径ループの見えない部分。

道の駅に置かれた奥出雲おろちループを解説した石碑。 三井野原道路とは、この国道改良工事の区間名称である。

道の駅に置かれた奥出雲おろちループを解説した石碑。 三井野原道路とは、この国道改良工事の区間名称である。

ループを解説した石碑に埋め込まれた全景空撮。残念ながら、この写真では河川争奪地形の成り立ちがわかりにくい。

ループを解説した石碑に埋め込まれた全景空撮。残念ながら、この写真では河川争奪地形の成り立ちがわかりにくい。

(2020年9月23日撮影)

北から奥出雲おろちループを目指すと、要所にこのような案内が出ている。絲原記念館近く、県道270号下横田出雲三成停車場線で採取。

北から奥出雲おろちループを目指すと、要所にこのような案内が出ている。絲原記念館近く、県道270号下横田出雲三成停車場線で採取。

坂根トンネル北側から三井野大橋を眺める。交差部の道路標高差は90m(←この数字を覚えておこう)。落雪被害防止のために敢えて橋の下にトンネルを設けたのだろうか。

坂根トンネル北側から三井野大橋を眺める。交差部の道路標高差は90m(←この数字を覚えておこう)。落雪被害防止のために敢えて橋の下にトンネルを設けたのだろうか。

坂根トンネル北側ポータル。左上の装飾はなんだろう?って思うよね。坂根トンネルと稚児ケ池トンネルのポータルに同じ意匠の装飾が取り付けられていて、内側と外側で意匠が異なっている。トンネルは神話世界へのタイムトンネルを象徴し、ループへ向かうトンネルポータルには「神話の赤い炎がだんだん広がって神々たちの世界へ誘う」様子、ループから出るトンネルポータルには「神話の昇華した白い炎が雲のように複雑に形を変えてゆく」様子を表現しているそうだ。

坂根トンネル北側ポータル。左上の装飾はなんだろう?って思うよね。坂根トンネルと稚児ケ池トンネルのポータルに同じ意匠の装飾が取り付けられていて、内側と外側で意匠が異なっている。トンネルは神話世界へのタイムトンネルを象徴し、ループへ向かうトンネルポータルには「神話の赤い炎がだんだん広がって神々たちの世界へ誘う」様子、ループから出るトンネルポータルには「神話の昇華した白い炎が雲のように複雑に形を変えてゆく」様子を表現しているそうだ。

新紅葉橋(下側)と雲龍橋(頭上)。こちらは落雪被害防止策は施されていない。ということは、三井野大橋の下に坂根トンネルがあるのは地形的制約だけということか。

新紅葉橋(下側)と雲龍橋(頭上)。こちらは落雪被害防止策は施されていない。ということは、三井野大橋の下に坂根トンネルがあるのは地形的制約だけということか。

新紅葉橋の橋名板。装飾はモミジ。鈩橋・砂鉄橋・冷泉橋の親柱も同様に橋名の由来を意識した装飾が施されている。

新紅葉橋の橋名板。装飾はモミジ。鈩橋・砂鉄橋・冷泉橋の親柱も同様に橋名の由来を意識した装飾が施されている。

(冷泉橋と平家トンネルは耐震/照明工事中のため写真を撮れず)

雲龍橋を南から眺める。高欄の意匠は「火が風を起こし雲を呼ぶ」様子を表現している。

雲龍橋を南から眺める。高欄の意匠は「火が風を起こし雲を呼ぶ」様子を表現している。

雲上橋を東から眺める。この橋は短いためか、高欄に意匠はない。

雲上橋を東から眺める。この橋は短いためか、高欄に意匠はない。

新三国橋を北から眺める。高欄の意匠は陰陽の象徴である日と月を表現している。うーん、雲龍橋の意匠と区別がつかんぞ。

新三国橋を北から眺める。高欄の意匠は陰陽の象徴である日と月を表現している。うーん、雲龍橋の意匠と区別がつかんぞ。

人間道路会議賞大賞受賞を示す碑。鹿児島の国道10号でも見かけた気がするが、「人間道路会議賞」って何なんだろう?

人間道路会議賞大賞受賞を示す碑。鹿児島の国道10号でも見かけた気がするが、「人間道路会議賞」って何なんだろう?

新三国橋と新平家橋の間には駐車場と展望台が設けられている。建設中の現場事務所跡地を転用し、修繕工事の際の資材置き場を確保しておくことが真の目的ですがね。

新三国橋と新平家橋の間には駐車場と展望台が設けられている。建設中の現場事務所跡地を転用し、修繕工事の際の資材置き場を確保しておくことが真の目的ですがね。

その展望台には愛称碑が置かれている。オロチにしては胴が細くないか?というツッコミは無粋ですよ。

その展望台には愛称碑が置かれている。オロチにしては胴が細くないか?というツッコミは無粋ですよ。

展望台の防護柵には、旧横田町の伝統工芸品「雲州そろばん」をモチーフにした意匠が施されている。玉が表す数字には意味があるので、訪問したら全部を読み上げてみよう。

展望台の防護柵には、旧横田町の伝統工芸品「雲州そろばん」をモチーフにした意匠が施されている。玉が表す数字には意味があるので、訪問したら全部を読み上げてみよう。

新平家橋を南側から眺める。高欄の意匠は「森を創造する風と実りをもたらす大地」を表現している。

新平家橋を南側から眺める。高欄の意匠は「森を創造する風と実りをもたらす大地」を表現している。

突然に「いのちの電話」と言われても。

突然に「いのちの電話」と言われても。

はっ!「交差部の道路標高差は90m」だった!

三井野大橋を東側から眺める。鈩橋~稚児ケ池トンネルの間は制限速度40km/h。

三井野大橋を東側から眺める。鈩橋~稚児ケ池トンネルの間は制限速度40km/h。

三井野大橋東詰には、三井野原道路供用開始時点で建設大臣だった山崎拓氏(旧福岡1区選出)揮毫の国道314号全面開通記念碑がある。なぜ山崎氏が揮毫したのか、竹下登氏(島根全県区選出・元首相)でなくてよかったのか、政界裏側をいろいろと詮索してしまう。

三井野大橋東詰には、三井野原道路供用開始時点で建設大臣だった山崎拓氏(旧福岡1区選出)揮毫の国道314号全面開通記念碑がある。なぜ山崎氏が揮毫したのか、竹下登氏(島根全県区選出・元首相)でなくてよかったのか、政界裏側をいろいろと詮索してしまう。

道の駅と鉄の彫刻美術館を結ぶ「虹の橋」、1994(平成6)年11月竣工。残念ながらループしていない。虹の橋の向こう側に平家平展望台が見える。周辺の植栽が立派になって、現在ではループ全景を眺めることはできない。

道の駅と鉄の彫刻美術館を結ぶ「虹の橋」、1994(平成6)年11月竣工。残念ながらループしていない。虹の橋の向こう側に平家平展望台が見える。周辺の植栽が立派になって、現在ではループ全景を眺めることはできない。

奥出雲おろちループ空撮。ドローンでも航空法遵守(航空局に許可申請を行わない)前提では全景撮影は難しい。

産総研の20万分の1シームレス地質図。三井野原の東側だけ周辺と地質が異なっている。浸食作用を強め河川争奪を顕した要因か。